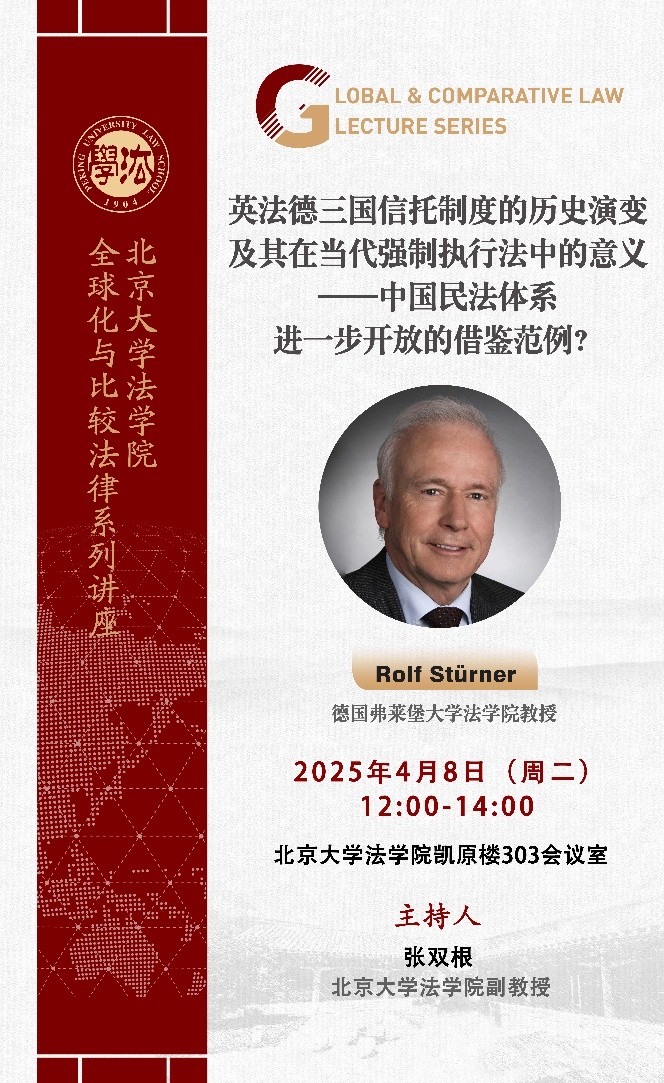

2025年4月8日中午,太阳集团tcy8722“全球化比较法律系列讲座”在法学院凯原楼303会议室举行。德国弗莱堡大学法学院罗尔夫·施蒂尔纳(Rolf Stürner)教授作为本次主讲人,发表了题为“英法德三国信托制度的历史演变及其在当代强制执行法中的意义——中国民法体系进一步开放的借鉴范例?”的学术报告。

本次讲座由太阳集团tcy8722副教授张双根主持,清华大学法学院教授王洪亮作为特邀嘉宾出席,太阳集团tcy8722楼建波、葛云松、薛军、许德峰、常鹏翱、金锦萍、纪海龙、贺剑、吴训祥等学者出席,吴训祥担任与谈人,清华大学法学院助理研究员陈畅承担主要翻译工作。

本文以文字实录的方式呈现讲座核心要点。

施蒂尔纳教授首先从历史维度梳理了罗马法、日耳曼法和欧洲共同法传统中的信托。罗马法中信托有担保型信托(fiducia cum creditore contracta)和管理型信托(fiducia cum amico contracta)这两大形态,其中前者在功能上相当于现代的让与担保。在日耳曼法中,早期“日耳曼式”信托的典型形式是将无嗣贵族的财产转移给受托人,该受托人须在约定期限内将财产转交给通过“收养仪式”(Affatomie)确立的法定继承人。当代德国法中的信托构造,本质上应被视为19世纪潘德克顿学派采(物权行为)独立性原则与无因性原则的产物。施蒂尔纳教授认为,在理解德国法上的信托形式时,应始终把握1900年《德国民法典》中允许对所有权及其他各种权利予以债法性的信托约束的两项规范,即作为一般性规范的第137条,与仅针对动产所有权取得人仅取得间接占有之特别规定的第930条。

其次,施蒂尔纳教授从比较法的角度梳理了英国法和法国法中的信托制度,并认为在信托构造的核心领域,尤其在典型的担保型信托(Sicherungstreuhand)与管理型信托(Verwaltungstreuhand)领域,德国、英国和法国法已显示出一定的趋同化趋势。当然,在制度灵活性和适用范围上,三者间仍存在差异,即德国是严格限制,英国则非常灵活,而法国则更倾向于是一种中间立场。正是基于这种趋同趋势,国际统一私法协会(UNIDROIT)在制定《有效执行最佳实践》时就信托财产执行问题作出专门规定。

最后,针对中国法律制度,施蒂尔纳教授结合中国《民法典》的具体规定,深入分析了中国法是否应当允许所有种类的让与担保约定,并探讨了《担保交易示范法》的示范作用。施蒂尔纳教授认为:第一,中国《民法典》上的动产担保制度参照的似乎是已过时的旧法国法,同时对英国法与美国法也有所借鉴,但对《德国民法典》却有所忽视,《德国民法典》表面上虽采纯粹的潘德克顿体系,但其在相对固定的法定担保物权模式之外,自始就为在客体上全面且灵活地涵盖各种现有以及未来的动产与权利,预留了制度空间。第二,关于能否以对物权的债法性约定来充当担保手段?中国民法典在多大程度上还能允许大陆法系模式的开放,这很难说。尽管如此,《中国民法典》第388条在抵押合同和质押合同之外,补充提及“其他具有担保功能的合同”;而且,如就非真正保理合同,《中国民法典》第766条、第769条基本上采取的就是担保让与的思路。但目前的这些规定,尚不能构成支撑担保型信托的坚实规范基础,尚有赖未来立法的完善。第三,德国模式允许就所有具经济重要性的动产与权利设立让与担保,此种做法符合联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)《担保交易示范法》的理念,后者又与美国《统一商法典》(Uniform Commercial Code)关于“基于担保协议的担保权”的规定相类似,主要区别在于德国法不要求登记程序。鉴于中国在资产管理领域(特别是信托基金形式)已具备相当经验,有充分理由期待,担保型信托的“星星之火”在中国的融资担保实践中最终会成“燎原之势”。

讲座的第二单元为与谈环节。

许德峰

中国实践中存在大量股权代持、不动产代持等情形,特别是在资产管理领域,这些与德国法上的信托构造可能存在相似之处。为避免隐性担保,中国动产抵押体系还要求对抵押品进行登记。

对此,施蒂尔纳教授回应称,在德国法上,信托安排在银行法、证券法以及借款担保法等领域得到广泛应用。就股权或金融资产的持有而言,同样需要类似于登记或准登记的安排,至少会明确替谁持有相应资产,以避免洗钱和逃税等问题。虽然通过登记可以限制隐形担保,但浮动担保却难以通过登记得到有效限制,原因在于浮动担保的担保物价值具有波动性,同时登记制度也无法有效解决将来财产和将来债权的问题。此外,在浮动抵押情形下,尽职调查的成本可能较高,而登记系统主要解决的是优先权问题,而非对抗效力和顺位效力问题。

纪海龙

动产担保登记制度的主要价值不在于告知第三人某物已被设定担保,而在于向第三人证明某物尚未被设定担保。举例说明:当甲已将其所有笔记本电脑登记为担保物,而乙想与甲进行洗衣机交易时,乙可通过查询登记系统确认甲名下并无洗衣机被登记为担保物,从而可以安心交易。这种成本节约是从“消极”角度体现的。

施蒂尔纳教授回应,担保物权顺位冲突(即多个担保权在同一财产上的优先受偿次序问题)在实际业务中很少发生,这可能在理论上重要但实践意义有限,因此单纯依靠登记系统解决此类问题可能不具经济效益。以匈牙利为例,该国曾建立公证员公证制度作为担保登记的补充机制,实质上构建了一个类似于登记簿的系统,但由于成本高昂且实际效益有限,该制度在实施几年后便被废除。

楼建波

信托实践方面存在中美差异,中国信托业发展受到严格监管,与美国“不干预”的文化传统形成鲜明对比,但同时中国信托业务的创新发展潜力值得肯定。

施蒂尔纳教授对此回应,为特定目的设立的商业信托在各国实施均存在一定难度,这一点已得到普遍认可。以不动产交易为例,通常需要特别程序,特别是对交易主体身份的核实要求,如确认当事人是为自己行事还是代表他人行事。对外国投资者而言,必须明确证明是为自身利益进行交易而非作为他人代理;同样的身份核实原则也适用于银行开户等金融活动。施蒂尔纳教授进一步分析了法律后果对行为约束的影响,指出虚假陈述带来的严重法律后果通常足以使大多数普通人远离不当行为,但对风险偏好型投资者可能效果有限。尽管可以通过制度设计对不当行为进行一定程度的规制,但期望通过单一制度彻底解决所有相关问题并不现实。

与谈环节的讨论不仅揭示了不同法律制度在应对代持、担保和信托等问题上的差异化路径,也凸显了法律移植与本土化过程中需要考量的问题。讲座最后进行了现场问答,施蒂尔纳教授对与会同学提出的问题一一作出了详细解答。张双根教授对施蒂尔纳教授、各位与谈人以及所有参会者表示诚挚感谢。本次讲座在全场热烈的掌声中圆满结束。